Smaragd oder Emerald, eine der wertvollsten Edelsteine - Lexikon

⭐⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐

Der grüne Smaragd, Emerald ist eine der wertvollsten EdelsteineDer Name stammt vom lateinischen "smaragdus", der grüne Stein. Schon im 13. Jahrhundert vor Christus wurden im alten Ägypten die Smaragd Edelsteine gewonnen. Die Bergwerke von Sikait und Sabara versorgten Europa mehr als tausend Jahre lang mit den kostbaren Mineralien. Als die Spanier im 16. Jahrhundert Südamerika eroberten, stießen sie dort auf einen regen Handel mit Smaragden, der von Kolumbien aus bis weit nach Chile und Mexiko reichte. Das von ihnen 1573 erbeutete Muzo-Bergwerk ersetzte fortan die ägyptischen Smaragd Quellen. Heute kommen 55 Prozent aller geförderten Smaragde aus Kolumbien. In Kolumbien werden jährlich Smaragde mit einem offiziellen Handelsvolumen zwischen 150 und 400 Mio. US-Dollar exportiert, wobei Schätzungen zufolge der gleiche Betrag für den Schwarzhandel hinzugerechnet werden muss. Weitere wichtige Smaragd Vorkommen finden sich in Brasilien und dem Uralgebirge. Kleinere Smaragd Vorkommen sind im südlichen Afrika zu finden. Die einzigen in Europa relevanten Smaragd Fundstellen befinden sich im Habachtal in Österreich im Smaragdbergwerk Habachtal und beim Byrud Gård in Akershus, Norwegen. |

HIER zur Smaragd Gewichts-Berechnung in Carat - fast alle Schliffe mit Rundist-Stärke, Unterteil-Bauchigkeit und Höhen-Schätzung

HIER zu TOP-Gelegenheiten von sofort lieferbarem Smaragd Schmuck

Foto 1: Ohrgehänge 33 Carat Riesen Smaragde Perlen Brillanten-Weißgold

Foto 2: 61ct Monster Smaragde als 3 Perlen Colliers, Handarbeit

Foto 3: Goldring mit riesigem 21ct großen Smaragd im Emeraldcut

Foto 4: Riesen Traum Smaragd 2,70 Carat im Brillanten-Collier River Lupenrein

Foto 5: Handarbeits-Ring 0,53ct Spitzen Smaragd Brillanten 18K

Foto 6: Diamantring Sensations Smaragd 0,60ct und 0,80ct Emeraldcut Diamant-Solitäre

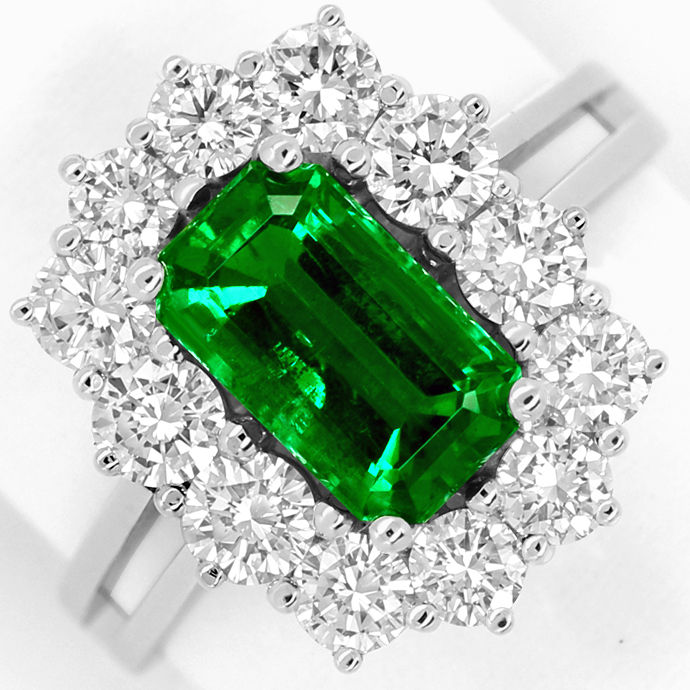

Foto 7: Super Smaragdring mit 1,80 Carat Spitzen Smaragde in 18K Weißgold-Handarbeit

Foto 8: WeißGold-Armband 3ct Spitzen Smaragde und 1,35ct Brillanten

Foto 9: Kolumbianischer 1,9ct Sensations Smaragd im 1,61ct Brillantenring

Foto 10: Sensationeller 3ct Spitzen Smaragd im Brillantenkollier

Foto 11: Smaragd Diamantring, 2 Spitzen Smaragde 1,75 Carat und Brillanten

Foto 12: Ohrstecker 1,16ct Spitzen Smaragde und 1,06ct Brillanten in 750er Weißgold

Foto 13: Super Spitzen Smaragd 1,50 Carat und 1,26 Carat Brillanten River Lupenrein im Weißgold-Ring 18K

ODER Schmuck bis MINUS 75% vom Schätzwert |

|

Hochwertigste Fassungen für Diamanten Zur Übersicht aller Fassungen: |

zurück zum "Lexikon Schmuck Diamanten Uhren"

|

Datenschutz: Ihre E-Mail-Adresse wird vertraulich behandelt und nicht weitergegeben! |

Newsletter - JEDE WOCHE - bis zu bis zu 75 % Sparen bzw. bis UNTER 50% vom Rapaport Großhandel

Schmuck Newsletter abonnieren - jede Woche Schmuck bis zu 75 % Sparen

Juwelier Newsletter abonnieren - jede Woche Schmuck, Diamanten, Uhren bis zu 75 % Sparen

Diamanten Newsletter - jede Woche Sparen - Diamanten bis UNTER 50% vom Rapaport Großhandel

Luxus Marken Uhren Newsletter - jede Woche Sparen bei Rolex Cartier Breitling Patek usw

Wir bieten als seriöser Juwelier seit über 40 Jahren sensationelle Top-Gelegenheiten bis 75 % UNTER dem Schätzwert*, meist UNTER dem Juwelier-Einkaufspreis bzw. Diamanten bis UNTER 50% vom Rapaport-Großhandel. Per Newsletter haben Sie die Möglichkeit vom Eintreffen einmaliger Schnäppchen zeitnah zu erfahren und sich selbige sichern zu können. Günstig zum sensationell billigen Preis meist nur 1 Mal und sofort lieferbar.

Verlobungsringe, Diamantringe, Vorsteckringe, Solitärringe, Diamantschmuck

Diamantringe hier sicher online kaufen Diamantring online günstig kaufen Verlobungsring sicher online günstig kaufen Verlobungsringe Verlobungsringe Damen Verlobungsringe Damen Diamanten Verlobungsringe Diamanten Verlobungsringe Gold Diamanten Verlobungsringe Rosegold Verlobungsringe Rosegold Diamanten Verlobungsringe Weißgold Verlobungsringe Weißgold Diamanten Antragsringe Antragsringe 1 Karat Antragsringe Damen Antragsringe Damen Diamanten Antragsringe Diamanten Antragsringe Gold Diamanten Antragsringe kaufen Antragsringe Rosegold Antragsringe Rosegold Diamanten Antragsringe Weißgold Antragsringe Weißgold Diamanten Diamantringe Diamantringe 1 Karat Diamantringe Damen Diamantringe Gold Diamantringe Herren Diamantringe kaufen Diamantringe Maenner Diamantringe Rosegold Diamantringe Weißgold Diamantschmuck Diamantschmuck Gold Diamantschmuck Platin Diamantschmuck Weißgold Goldringe Diamanten Platinringe Diamanten Ringe Verlobung Ringe Verlobung 1 Karat Ringe Verlobung Diamanten Ringe Verlobung Gold Diamanten Ringe Verlobung kaufen Ringe Verlobung Rosegold Ringe Verlobung Rosegold Diamanten Ringe Verlobung Weißgold Ringe Verlobung Weißgold Diamanten Solitaerringe Solitaerringe 1 Karat Solitaerringe Damen Solitaerringe Damen Diamanten Solitaerringe Diamanten Solitaerringe Gold Diamanten Solitaerringe kaufen Solitaerringe Rosegold Solitaerringe Rosegold Diamanten Solitaerringe Weißgold Solitaerringe Weißgold Diamanten Verlobungsringe 1 Karat Verlobungsringe kaufen Vorsteckringe Vorsteckringe 1 Karat Vorsteckringe Damen Vorsteckringe Damen Diamanten Vorsteckringe Diamanten Vorsteckringe Gold Diamanten Vorsteckringe kaufen Vorsteckringe Rosegold Vorsteckringe Rosegold Diamanten Vorsteckringe Weißgold Vorsteckringe Weißgold Diamanten Weißgoldringe Diamanten

Goldketten, Halsketten für Damen und Herren in Gold, Weißgold und Platin

Goldketten jetzt sicher online kaufen Goldketten für Damen online kaufen Goldketten für Herren online kaufen Goldketten günstig online kaufen Eleganter Halsschmuck aus Gold Platinketten jetzt sicher online kaufen Platinketten einfach günstig online kaufen Platin Hals Schmuck sicher günstig online kaufen 585 Gold Kette 750 Gold Kette 585 Weißgold Kette 750 Weißgold Kette Anker Kette Gold Anker Kette Weißgold Ankerkette Gold Diamant Kette Echt Gold Kette Echt Platin Kette Echtgold Kette Figaro Kette Frauen Kette Damen Kette Herren Kette Männer Kette Gold Halskette Damen Gold Halskette Frauen Gold Halskette Herren Gold Halskette Männer Platin Halskette Damen Platin Halskette Frauen Gold Kette 585 Gold Kette 750 Gold Kette Damen Gold Kette Frauen Platin Kette Damen Platin Kette Frauen Gold Kette Herren Gold Kette Männer Gold Kette Goldene Halskette Goldene Kette Goldene Kette 585 Goldene Kette 750 Goldene Kette Damen Goldene Kette Frauen Goldene Kette Herren Goldene Kette Männer Goldkette Goldkette 750 Goldkette 750 Damen Goldkette 750 Frauen Goldkette 750 Herren Goldkette 750 Männer Goldkette 585 Goldkette 585 Damen Goldkette 585 Frauen Goldkette 585 Herren Goldkette 585 Männer Goldkette Damen Mit Anhänger Goldkette Mit Anhänger Goldkette Damen Goldkette Frauen Goldkette Herren Goldkette Männer Hals Kette Halskette Halskette Gold Damen Halskette Gold Frauen Halskette Gold Herren Halskette Gold Männer Halskette Weißgold Damen Halskette Weißgold Frauen Halskette Weißgold Herren Halskette Weißgold Männer Halsreif Kette Frauen Kette Gold 585 Frauen Kette Gold 750 Frauen Kette Weißgold 585 Frauen Kette Weißgold 750 Frauen Kette Gold 585 Damen Kette Gold 750 Damen Kette Weißgold 585 Damen Kette Weißgold 750 Damen Kette Gold 585 Herren Kette Gold 750 Herren Kette Weißgold 585 Herren Kette Weißgold 750 Herren Kette Gold 585 Männer Kette Gold 750 Männer Kette Weißgold 585 Männer Kette Weißgold 750 Männer Kette Mit Anhänger Kette Mit Diamanten Kette Weißgold Kette Für Frauen Königskette Gold Königskette Weißgold Kordel Kette Kordel Kette Gold Kordel Kette Weißgold Lange Kette Panzerkette Gold Panzerkette Weißgold Platin Kette Rose Gold Kette Rose Goldene Kette Rosegold Kette Schlangen Kette Schlangen Kette Gold Schlangen Kette Weißgold Schlangenkette Gold Schöne Kette Weißgold Kette Y Kette Gold Ypsilon Kette Gold

Colliers und Halsschmuck: Gold, Weißgold, Platin, Diamanten

Collier jetzt einfach online kaufen Collier für festliche Anlässe online kaufen Collier für Damen online kaufen Collier günstig online kaufen Collier jetzt sicher online kaufen Kollier Collier Kollier Gold Collier Gold Collier Platin Kollier Weißgold Collier Weißgold Kollier Diamanten Collier Diamanten Collier Kette Gold Collier Platin Collier Diamantcollier Diamantcollier Weißgold Diamantcollier Platin

Armbänder, Armreif: Gold, Weißgold, Platin, Diamanten

Gold Armband sicher online bestellen Goldarmband günstig online kaufen Armband Gold Armband Damen Gold Armband Frauen Gold Armband Männer Gold Armband Herren Armband 585 Armband 750 Armband Gold Armband Rose Gold Armband Weißgold Armband Platin Tennis Armband Diamant Armband Brillant Armband Armreif Gold Armreif Platin Armreif Diamant Armreif

Perlenketten Akoya, Tahiti, Südsee, Keshi usw., Perlenarmbänder, Perlenschmuck

Perlenketten jetzt sicher online kaufen Echte Perlenketten online kaufen Echte Perlenketten günstig online kaufen Perlketten Perlen Kette Perlenkette Echt Lange Perlenkette Perlenkette Damen Perlenkette Frauen Perlen Hals Kette Zuchtperlen Kette Akoya Perlen Kette Tahiti Perlen Kette Südsee Perlen Kette Keshi Perlen Kette Echte Perlen Kette Perlen Schmuck Perlen Schmuck Gold Perlen Schmuck Weißgold Perlen Goldverschluss Perlen Armband Akoya Perlen Armband Echtes Perlen Armband

Sensationelle TOP-Gelegenheiten - bis 75 % UNTER Wert:

hier Archiv-Auszüge unserer Juwelierswaren wie:

Diamantring Arten von Solitär-Brillantringen in Gold, Platin Designer-Ringe als reine Goldringe oder Platinringe Ringe Saphir Rubin Smaragd Tansanite Opal usw Arten Goldketten, Gold-Armband: Flachpanzer usw Fantasie-Arten Goldketten, Fantasie-Arten Goldarmband

bis minus 75% vom Schätzwert*

40 Jahre Gelegenheiten vom Juwelier

Wir sind eine führende Kompetenz: Juwelier - Produktion - Edelmetallhandel - Gutachten.

Schmuck, Diamanten, Uhren aus Konkurs, Insolvenz, Geschäftsaufgaben, Privat usw.

Wir beraten Sie zuverlässig und unterstützen Sie gerne als freundlicher Partner.

129 Millionen DM Umsatz netto wurden in den Jahren 1981 bis 1991 erzielt.

Eigenes Labor - mit Sachverständigen mit über 40 Jahren Erfahrung.

Schnäppchen UNTER Großhandelspreis online portofrei sichern.

Wir führen jährlich über 10.000 Labor-Untersuchungen durch.

Unsere Referenz: zigtausende weltweit zufriedene Kunden.

|

|

IHRE einmalige TOP Gelegenheit:einfach gewünschten Preisbereich

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ringe | bis 999€ |

bis 1500€ |

bis 2200€ |

bis 4500€ |

ab 4500€ |

|---|---|---|---|---|---|

| Ohrringe | bis 999€ |

bis 1500€ |

bis 2200€ |

bis 4500€ |

ab 4500€ |

| Collier, Anhänger | bis 999€ |

bis 1500€ |

bis 2200€ |

bis 4500€ |

ab 4500€ |

| Ketten ohne Steine | bis 999€ |

bis 1500€ |

bis 2200€ |

bis 4500€ |

ab 4500€ |

| Armbänder | bis 999€ |

bis 1500€ |

bis 2200€ |

bis 4500€ |

ab 4500€ |

| Perlen | bis 999€ |

bis 1500€ |

bis 2200€ |

bis 4500€ |

ab 4500€ |

| Sonstiges | bis 999€ |

bis 1500€ |

bis 2200€ |

bis 4500€ |

ab 4500€ |

| Herrenuhren | bis 2500€ |

bis 6500€ |

ab 6500€ | ||

| Damenuhren | |||||

| Lose Diamanten | Fassungen für Diamanten | ||||

| Als Erster Schnäppchen erobern | |||||

Bilder: ![]()

![]() sitemap

sitemap

Archive: www.juwelier-24.de

Seitenaufrufe ab 2006: 209.813.955

Besucher ab 2006: 16.376.978

Besucher Online: 1.335

Keine Mehrfachzählung der Besucher

Juwelenmarkt Gunar Mayer

Lärchenstraße 14 85649 Brunnthal Deutschland / Germany

Telefon 08104-88899-25 (+49-8104-88899-25) Fax-24

Hotline MO-FR: 9-12, 13-16 Uhr

Steuernummer 145/199/90831 UID DE129927272

AGB, Impressum, Datenschutz Lizenz

Bewertungen: ⭐⭐⭐⭐⭐

Startseite: www.juwelenmarkt.de